原發(fā)性肝癌簡稱肝癌,是全世界范圍內常見的消化系統(tǒng)惡性腫瘤,在我國尤其高發(fā)。我國肝癌在常見惡性腫瘤中居第4位,在腫瘤致死病因中居第2位。我國人口僅占全球的 18.4%,可肝癌年新發(fā)病例達到 46.6 萬人,死亡 42.2 萬人,分別達到全球的 55.4% 和 53.9%。

肝癌診療領域的特點是多學科和多種方法共存,需多科協作,其治療方法主要包括局部治療和全身治療,微波消融術(MWA)是局部治療的方法之一,其原理是將特制微波針經皮穿刺到腫瘤中心區(qū)域,釋放的微波磁場使周圍的分子高速旋轉運動并摩擦升溫,從而使組織凝固、脫水壞死。它具有升溫快、受血流影響小、創(chuàng)傷小等優(yōu)點,可廣泛用于肝癌的治療。2020年原發(fā)性肝癌診療指南指出,對于單發(fā)病灶直徑≤ 5cm 的患者和對于 2~3 個病灶且最大病灶直徑≤ 3cm 的患者,無血管、膽管和鄰近器官侵犯以及遠處轉移、肝功能分級 A 級或 B 級的患者,選擇局部消融治療與手術切除效果無明顯差異,可以獲得根治性效果。

目前,MWA技術在國內取得了快速發(fā)展,但在廣西地區(qū)普及推廣仍較緩慢。近年來,我院消化內科聯合超聲醫(yī)學科積極開展微波消融治療術,共為13例符合手術條件的患者進行了手術,取得了良好的效果。最近的一個病例手術還有幸邀請到中山大學附屬第六醫(yī)院超聲醫(yī)學科劉廣健博士親自到場指導。劉廣健現任中山六院超聲科主任,中國超聲醫(yī)學工程學會介入超聲專業(yè)委員會青年委員會副主任委員,廣東省基層醫(yī)藥學會超聲診療專業(yè)委員會主任委員,師從我國著名外科及介入超聲專家呂明德教授,擅長肝膽胰、胃腸、肛門等消化系統(tǒng)疾病的超聲診斷和腫瘤消融治療等各項超聲引導介入治療。

術前準備

手術過程

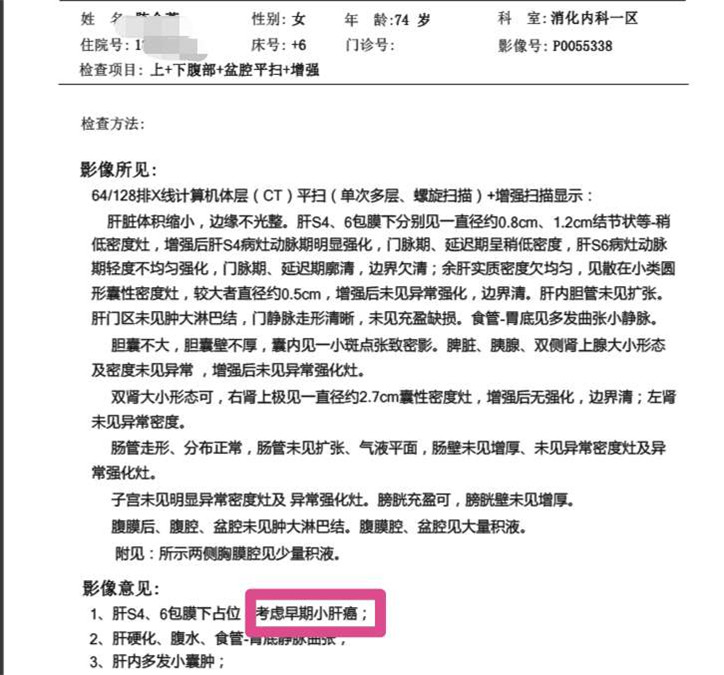

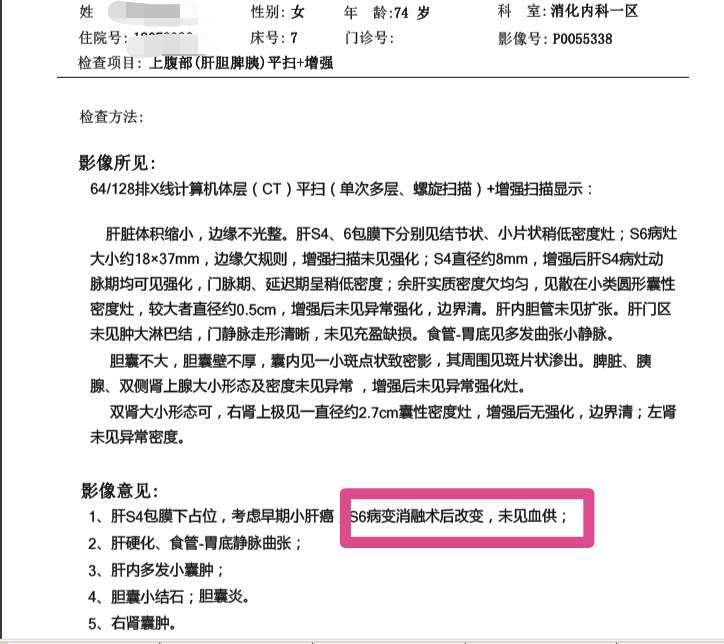

該例患者是一名74歲高齡的阿婆,因肝硬化合并腹水入院,住院期間完善肝臟超聲造影及CT增強檢查,診斷為早期小肝癌。因患者基礎疾病多、年齡大、合并慢性肝功能衰竭,外科手術風險較高,患者及家屬選擇了創(chuàng)傷較小的微波消融術。經過完善的術前準備,10月26日,在超聲引導下,劉廣健教授僅用約半小時時間就順利完成了微波消融術。術前超聲造影提示不典型增生性結節(jié),術后復查超聲造影提示微波消融術后改變,未見殘余病灶。患者術后一般情況良好,未出現相關并發(fā)癥,11月1日,患者康復出院。

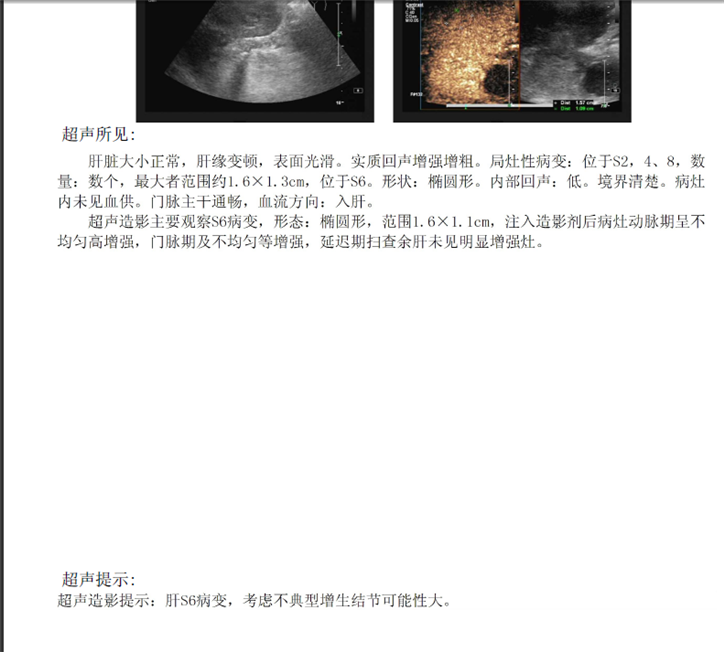

患者術前-超聲造影結果

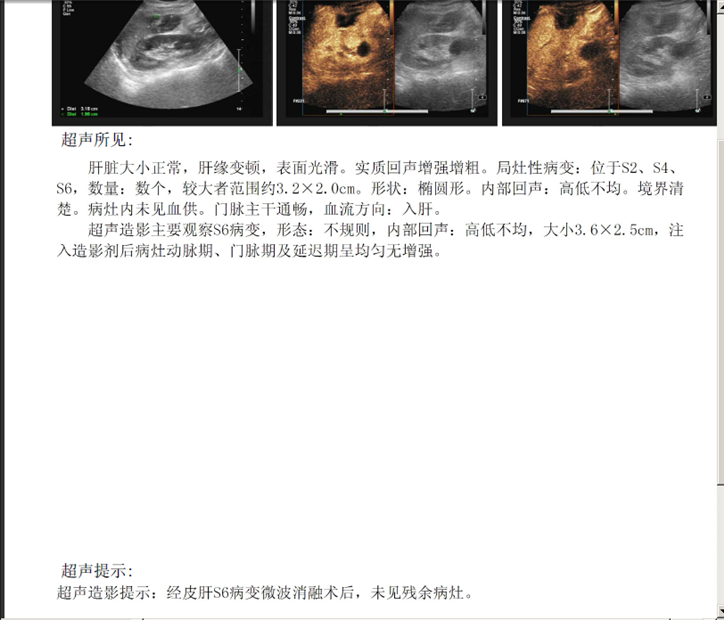

患者術后-超聲造影結果

因肝癌發(fā)病率及死亡率均較高,而早期多數無癥狀,為達到早發(fā)現、早診斷、早治療的目的,消化內科建議,肝癌的高危人群應長期規(guī)范隨訪。高危人群主要有乙肝和/或丙肝病毒感染、酗酒、非酒精脂肪性肝炎、食用黃曲霉毒素污染的食物等多種原因引起的肝硬化,以及有肝癌家族史的人群。因此,對于男性 35 歲以上、女性 45 歲以上的肝癌高危人群,應定期進行篩查,篩查項目包括血清 AFP 等腫瘤標志物和肝臟超聲等,建議至少每隔 6個月檢查一次。

.患者術前-CT

患者術后-CT

近年來,我院重視學科建設,支持各臨床科室開展新技術,消化內科的學科建設得到了長足的發(fā)展。目前醫(yī)院消化內科已經成熟開展多項三、四級手術,包括ERCP、ESD、EFTR等,2019年完成三級手術633例,四級手術289例,在區(qū)內均處于領先水平,進一步有效推動消化系統(tǒng)疾病醫(yī)療技術的發(fā)展,為廣大患者提供更好的診療服務。(文:消化內科一區(qū)黃滟添)